Geschichtsverein Adliswil: Adliswiler Geschichten

...es wird eine prächtige Anlage geben - der Bau des Felseneggwegs 1911/12

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm März/April 2008 zeigt der Geschichtsverein Adliswil im Haus Brugg eine Ausstellung zum Thema Felsenegg mit den drei Teilaspekten "Berg", "Beiz" und "Bahn". Zur Einstimmung sind einige "Adliswiler Geschichten" der kommenden Monate bereits diesem Thema gewidmet.

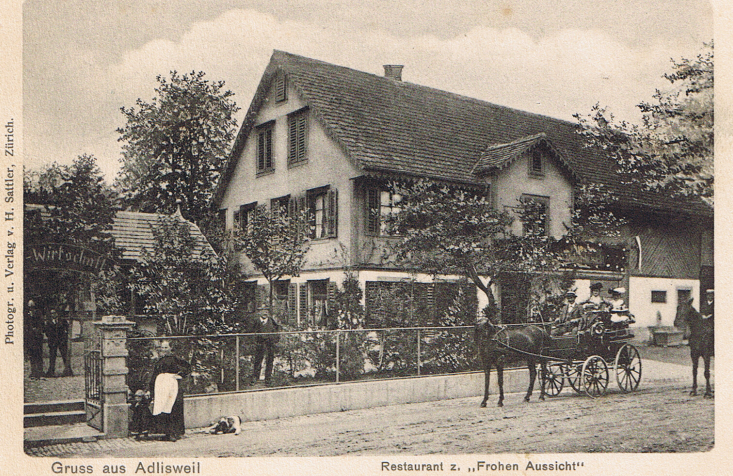

Am Anfang war der Berg – die Felsenegg. Dann kam die Beiz – 1881 das erste Wirtepatent für Jakob Huber von Stallikon. Von Adliswil aus aber war die Felsenegg nur schlecht erreichbar – "zu steil und schwierig", klagte die "Zürcher Wochen-Chronik" 1908 über den Weg, der wohl mehr ein Trampelpfad war

150 Jahre Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil 1862-2012

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenDie Geschichte des HGVA zerfällt in zwei Epochen, die klar getrennt sind. Bis 1934 betreibt der Verein in Adliswil eine Gewerbliche Fortbildungsschule für Lehrlinge und Lehrtöchter. Mitglied kann jeder Adliswiler werden, der die Schule unterstützen will. Nach dem Ende der Gewerbeschule muss sich der HGVA neu erfinden, um zu überleben. Er tut dies mit einer grossen Gewerbeausstellung im Jubiläumsjahr 1937 und entwickelt sich zur heutigen Interessenorganisation für ortsansässige Unternehmen. Zum neuen Markenzeichen des HGVA werden Ausstellungen und Messen – bis zum Albisstrassenfest 2012.

50-Jahr-Feier Parlament

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenDIm Namen des Geschichtsvereins Adliswil möchte ich dem Grossen Gemeinderat zu seinem 50. Geburtstag gratulieren, ebenso der Stadt Adliswil zu ihrem 50jährigen Jubiläum als Stadt und Parlamentsgemeinde.

Wer aber waren die Personen, denen wir unser Jubiläum verdanken? Und wie ist es dazu gekommen, dass Adliswil als eine von dreizehn Gemeinden im Kanton Zürich über ein Parlament verfügt?

Adliswiler Auswanderung nach USA 1892-1924

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMaterialien zur Adliswiler Geschichte:

Adliswiler Auswanderung nach USA, 1892 – 1924

Adliswiler Familiennamen

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMaterialien zur Adliswiler Geschichte: Adliswiler Familiennamen bis 1962

bearbeitet von Christian Sieber auf der Grundlage von:

Familiennamenbuch der Schweiz. 3. Auflage. Zürich 1989. Internetversion: www.hls.ch – Schobinger, Viktor, Alfred Egli und Hans Kläui. Zürcher Familiennamen. Entstehung, Verbreitung und Bedeutung. Zürich 1994. (Publikation der Zürcher Kantonalbank).

Auch Häuser haben Ihre Geschichte...

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenGemäss Angaben des Statistischen Amts des Kantons Zürich gibt es in Adliswil aktuell 2071 Gebäude. Jedes einzelne davon hat seine Geschichte, die je nach Baujahr mehr oder weniger weit in die Vergangenheit zurückreicht. Manches Haus steht dabei auch an der Stelle eines älteren, das einem Neubau weichen musste. Jacques Ritz hat in seinen Publikationen über die bauliche Entwicklung von Adliswil verschiedene solche Beispiele dokumentiert. Das bekannteste aus jüngerer Zeit ist sicher der "Sunne"-Saal mit Restaurant, der der Erweiterung des Migros weichen musste.

Auswanderer aus Adliswil - Einwanderer in die USA

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenDie USA, das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, war während Jahrhunderten das wichtigste Auswanderungsziel der Schweizer. Rund 400'000 Männer, Frauen und Kinder haben in den letzten 200 Jahren die Schweiz in Richtung USA verlassen – darunter auch Adliswiler und Adliswilerinnen. Einen Höhepunkt erreichte die Einwanderung in die USA im Jahr 1907, also vor genau 100 Jahren, als auf Ellis Island, der zentralen Einwanderungsstelle im Hafenbecken von New York, nicht weniger als 1'285'000 Neuankömmlinge erfasst wurden.

Ben Hur in Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm Februar 1972 endete mit dem Film "Draculas Lustschloss" die Kino-Ära in Adliswil: Das Kino "Albis" an der Albisstrasse 20 (heute "Helmi-Sport") schloss nach über 20 Betriebsjahren für immer seine Tore. Mit der Grossüberbauung "Sihlcity" ist in diesen Tagen das Kino zwar nicht nach Adliswil, aber immerhin ins Sihltal zurückgekehrt.

Das alte Kino "Albis" und das neue Kino in "Sihlcity" haben eines gemeinsam, das für uns ganz selbstverständlich ist: Beide Kinos sind stationär.

Berühmte und vergessene Verstorbene auf dem Friedhof von Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenJohanna Spyri, Henri Dunant und James Joyce haben eines gemeinsam: Sie alle liegen auf einem Friedhof der Stadt Zürich begraben. Solche historischen Gräber von grossen Persönlichkeiten sucht man auf dem Friedhof Adliswil vergebens. In der Region finden sich ähnlich bedeutende Grabstätten nur in Kilchberg, wo Conrad Ferdinand Meyer und Thomas Mann liegen, sowie in Rüschlikon, wo Gottlieb Duttweiler seine letzte Ruhestätte hat.

Einige Grabstätten von Persönlichkeiten mit lokaler Bedeutung lassen sich jedoch auch auf dem Friedhof Adliswil entdecken. Weil Einzelgräber in der Regel nach 25 Jahren aufgehoben werden, verändert sich der Bestand allerdings laufend. Nur in besonderen Fällen sowie für Familiengräber gelten längere Fristen.

Bibliographie zur Geschichte von Adliswil und Umgebung

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesen- Abkürzungen

- Grundlagen

- Internet

- Nachschlagewerke

- Gesamtdarstellungen zu Adliswil

- Gesamtdarstellungen zur Region

- Publikationen der Stadt Adliswil

- Zeitungen, Druckereien, Verlage

- Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Adliswiler Geschichte Stadtarchiv Adliswil

- Geschichtsverein Adliswil

- Ortsmuseum

- Ortsgeschichtsschreibung

- Landkarten

Bomben im Sihltal

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenSo wie wir heute eine Bedrohung durch den internationalen Terrorismus kennen, gab es in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ähnliche Bedrohung durch international tätige Anarchisten. Unter den verschiedenen anarchistischen Richtungen gab es eine kommunistische, deren Anhänger glaubte, dass nach der Beseitigung des Privateigentums eine Kollektivordnung ohne Zwang entstehen würde. Die Grenze zwischen den kommunistischen Anarchisten und den Sozialisten war fliessend, Sozialisten und Sozialdemokraten wurden deshalb von den Polizeikräften argwöhnisch beobachtet.

Das Jahrhundert-Hochwasser von 1910

Artikel im Browser lesen

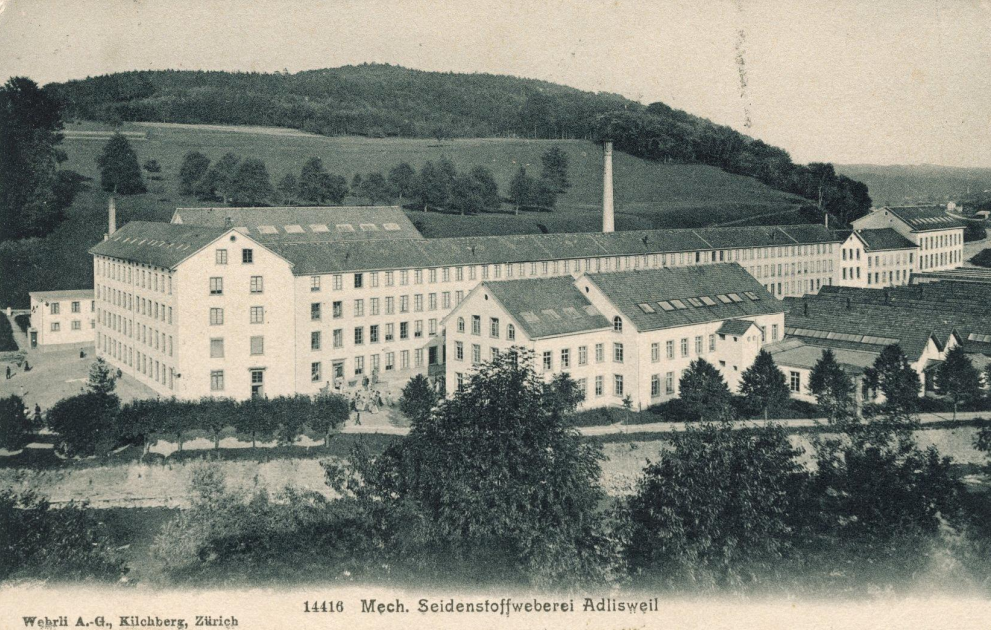

Artikel im Browser lesenAm Sihlau-Steg beim Fabrikkomplex der ehemaligen Mechanischen Seidenstoffweberei Adliswil (MSA) erinnert heute eine Markierung an den Höchststand der Sihl beim „Jahrhundert“-Hochwasser vom 15. Juni 1910. Die Abflussmenge der Sihl erreichte damals in Zürich einen Höchststand von 500 Kubikmetern (= 500'000 Liter) pro Sekunde. Zum Vergleich: Beim grössten Hochwasser der letzten Jahre vom August 2005 waren es „nur“ 360 Kubikmeter (= 360'000 Liter).

Der Landesstreik 1918 in Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenAm Montag, 11. November 1918 fuhr keine Sihltalbahn, Pendler und Pendlerinnen von und nach Zürich warteten vergeblich auf den Zug: Der für den 12. November ausgerufene Generalstreik wurde im Sihltal wie in der Stadt Zürich bereits einen Tag früher spürbar. Vermutlich wurden – wie etwa in Horgen – auch die grossen Textilfabriken bestreikt: die Spinnerei im Dorf, die SAPT im Sood und insbesondere die Mechanische Seidenstoffweberei MSA in der Sihlau, wo bereits in den Jahren 1904, 1907, 1908 und 1909 Streiks stattgefunden hatten.

Die Adliswiler Landifahne von 1939 existiert noch!

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm neuen Sammlungszentrum des Schweizerischen Landesmuseums in Affoltern am Albis, das im November 2007 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht wurde, lagern gegen eine Million Objekte, fein säuberlich sortiert nach einzelnen Kategorien und fachgerecht aufbewahrt in riesigen Hallen. Ein Objekt steht dabei in einer ganz besonderen Beziehung zu Adliswil. Hinter der anonymen Inventarnummer LM 90791.138 verbirgt sich die Adliswiler Gemeindefahne, die von Mai bis Oktober 1939 zusammen mit rund 1500 Fahnen der anderen Schweizer Gemeinden die sogenannte Höhenstrasse an der Landesausstellung in Zürich schmückte.

Die Geschichte des Restaurant Grüt

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm abgelaufenen Jahr hiess es Abschied nehmen von der „Grüt-Farm“, lange Jahre im Besitz der Mövenpick-Gruppe, die – zumindest in der Schweiz – ebenfalls schon bessere Zeiten erlebt hat. „Die Möve macht die Fliege“, titelte der „Blick am Abend“ letzten September. Mit dem Restaurant „Grüt“ ist sicher kein bauliches Juwel verschwunden, aber doch ein Ort, der vielen Adliswilern und Adliswilerinnen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ans Herz gewachsen war, wie auch Mario Senn, Vorstandsmitglied des Geschichtsvereins Adliswil, vor gut einem Jahr in einem Leserbrief festhielt.

Die Seidenweberei in Adliswil und ihr Untergang

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenDie Kantonspolizei Zürich hat dem Staatsarchiv Zürich vor kurzem einen einmaligen Bestand von über 4000 Polizeifotos von Flüchtlingen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs abgeliefert, darunter auch 459 Fotos mit der Bezeichnung „Lager Adliswil“. Dieser Fund – der Ende 2008 in der Publikation „Zürcher Taschenbuch“ von der zuständigen Mitarbeiterin des Staatsarchivs Zürich näher vorgestellt wird – gab dem Geschichtsverein Adliswil den Anlass, ein entsprechendes Forschungsprojekt in Angriff zu nehmen.

In den vergangenen Wochen haben erste Recherchen in verschiedenen Archiven bereits gewichtige Ergebnisse gezeitigt:

Die Vogelpflegestation von Heidi Allenspach

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenEs muss ungefähr in den Jahren 1954/55 gewesen sein, als ich Frau Heidi Allenspach kennenlernte, die in Weisslingen (ZH) aufgewachsen war und sich zur Zeichenlehrerin ausgebildet hatte. Bevor sie ca. 1959/60 im abgelegenen Fuchsloch in Steg (Tösstal) ein definitives Domizil für die Vogelwarte fand, unterhielt sie Volièren in Thalwil, Adliswil und später in der Forch.Mein Schulweg führte ab 1953 von der Sihlau ins Schulhaus Brücke, später dann ins Schulhaus Werd. Die Vogelstation befand sich an der Stiegstrasse 4 und hat mein Interesse recht früh geweckt.

Ein Hauch von Woodstock in Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenFür das Finale des Quotenrenners „Die grössten Schweizer Hits“ des Schweizer Fernsehens vom 2. Dezember haben sich unter anderem auch Les Sauterelles mit ihrem Hit „Heavenly Club“ aus dem Jahr 1968 qualifiziert. Als die bekannteste Schweizer Beat-Band der 1960er Jahre gehört die Gruppe um den Frontmann Toni Vescoli längst zum musikalischen Erbe des Landes. Les Sauterelles etablierten sich in wechselnden Besetzungen schon früh als die „Swiss Beatles“, ihre grossen Vorbilder aus Liverpool begrüssten sie im Juni 1964 bei einer Zwischenlandung auf dem Flughafen Zürich-Kloten mit einer Beat-Version des Sechseläuten-Marsches.

Eine Einbürgerung mit Nebengeräuschen

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm Kanton Zürich unterliegen staatliche Akten, die Personendaten enthalten, einer Schutzfrist von 80 Jahren. Jedes Jahr werden so neue Akten – vergleichbar den Funden aus archäologischen Grabungen – erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Zu den Akten, die einer solchen Schutzfrist unterliegen, gehören auch Einbürgerungsdossiers.

Die Gemeinde Adliswil hat in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg hauptsächlich Deutsche und Italiener eingebürgert, die ihr Geld vor allem als Handwerker oder Fabrikarbeiter verdienten. Eine Einbürgerung aus dieser Zeit aber fällt aus dem Rahmen:

Erinnerungen an Alt-Adliswil - Heinrich Günthardt-Kessler

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenHeinrich Günthardt-Kessler

Bei den Erinnerungen von Heinrich Günthardt (Jahrgang 1929) handelt es sich um Aufzeichnungen, die grösstenteils in den 1970er Jahren entstanden sind.

Erinnerungen an Alt-Adliswil - Walter Landolt-Merz

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenWalter Landolt-Merz

Erinnerungen von Walter Landolt handelt es sich um Aufzeichnungen, die dem Geschichtsverein Adliswil von Heinz Binder, Adliswil, zur Verfügung gestellt wurden.

Erinnerungen an Alt-Adliswil - Jakob Jucker und Albert Jucker

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenJakob Jucker und Albert Jucker

Bei den Erinnerungen von Jakob Jucker und von Albert Jucker handelt es sich um Aufzeichnungen, die dem Geschichtsverein Adliswil von Max F. Bretscher, Langnau am Albis, zur Verfügung gestellt wurden.

Erinnerungen an die Ferienkolonie Schwellbrunn

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenFür das Projekt „Ab in die Ferienkolonie!“ von Museum Herisau und Staatsarchiv des Kantons Appenzell Ausserrhoden (Sonderausstellung und Buchpublikation) hat Dorothy Baumann-Wenger, Gründungsmitglied des Geschichtsvereins Adliswil, im Oktober 2011 nachfolgende Erinnerungen aufgezeichnet.

Frauen in der Adliswiler Politik (1971/1974–2018)

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMaterialien zur Adliswiler Geschichte:

Frauen in der Adliswiler Politik (1971/1974–2018)

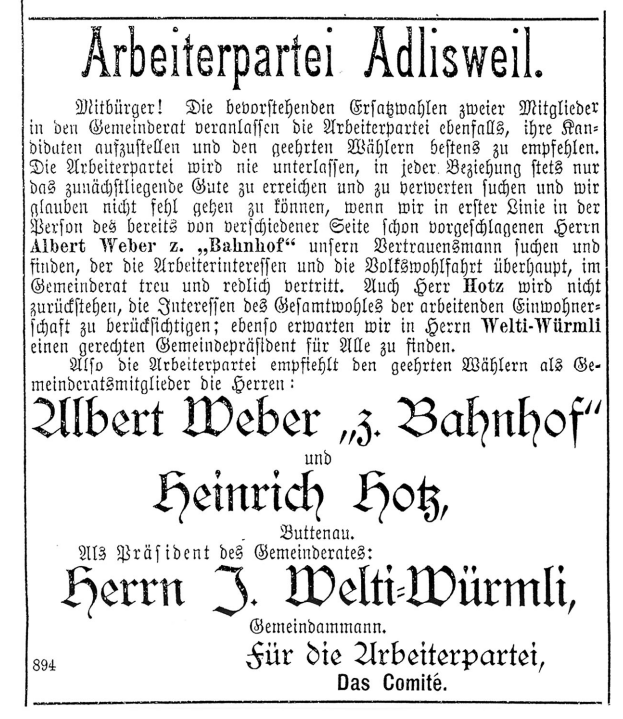

Gewalt als Mittel in der politischen Auseinandersetzung

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenVor kurzem rief Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf mit der Absage ihrer Teilnahme am Zürcher Sechseläuten Bestürzung hervor. Es sei das erste Mal, dass ein Regierungsmitglied aus Sicherheitsgründen einen öffentlichen Auftritt absagen müsse. Es stimmt, dass die politische Kultur in unserem Land bisher Gewalt oder Androhung von Gewalt kaum kannte. Aber schon vor mehr als hundert Jahren erregte eben ein solcher Fall die Aufmerksamkeit in Adliswil.

Im Juni 1899 kam es in Adliswil zu einer Nachwahl eines Gemeinderates (damals die Exekutive).

(ehemalige) Landwirtschaftsbetriebe in Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMaterialien zur Adliswiler Geschichte:

ehemalige Landwirtschaftsbetriebe in Adliswil bearbeitet von Christian Sieber auf der Grundlage von:

Adressbuch 1953/54

Aufzeichnungen von Hanny Moser-Hotz, Adliswil

Aufzeichnungen von Werner Hotz, Alt-Förster, Adliswil

Aufzeichnungen von Heinrich Wepfer-Weilenmann, Adliswil

Hinweise von Heinz Binder und Erwin Lauper

offizielle Statistik:

1939: Adliswil zählt 81 Landwirtschaftsbetriebe, davon 59 mit hauptberuflichen Landwirten

1955: Adliswil zählt 60 Landwirtschaftsbetriebe, davon 45 mit hauptberuflichen Landwirten

Liste der Adliswiler Vereine mit Gründungsjahr vor 1970

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMaterialien zur Adliswiler Geschichte:

Liste der Adliswiler Vereine mit Gründungsjahr vor 1970 bearbeitet von Christian Sieber auf der Grundlage von:

Heinz Binder, Adliswil – Eine Stadt mit Zukunft, Adliswil 2000

Meine Jugendjahre in Oberleimbach

Beschreiben Sie den Artikel oder beantworten Sie die Frage, sodass interessierte Besucher der Website weitere Informationen erhalten. Sie können diesen Text mit Aufzählungszeichen sowie kursiver oder fetter Schriftart hervorheben und Links hinzufügen.Artikel im Browser lesen

Beschreiben Sie den Artikel oder beantworten Sie die Frage, sodass interessierte Besucher der Website weitere Informationen erhalten. Sie können diesen Text mit Aufzählungszeichen sowie kursiver oder fetter Schriftart hervorheben und Links hinzufügen.Artikel im Browser lesenSchlacht bei Zürich 1799 – Auszug aus dem Familienbuch Streuli-Hüni (1889)

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenlm Jahr 1799 vor der Schlacht bei Zürich standen die Franzosen auf dem Uetligerg am linken Sihlufer. Die sog. kaiserlichen (Russen und österreicher) auf dem rechten Ufer und Wollishofen. Die alte gedeckte Brücke (weggeschwemmt 1845) bildete die neutrale Verbindung wo sich die beidseiti§en Offiziere öfters trafen und zusammen zechten. Das Lager der kaiserlichen befand sich im Talkessel bei der Werft, wie mein Grossvater auf dem Lokal zeigte.

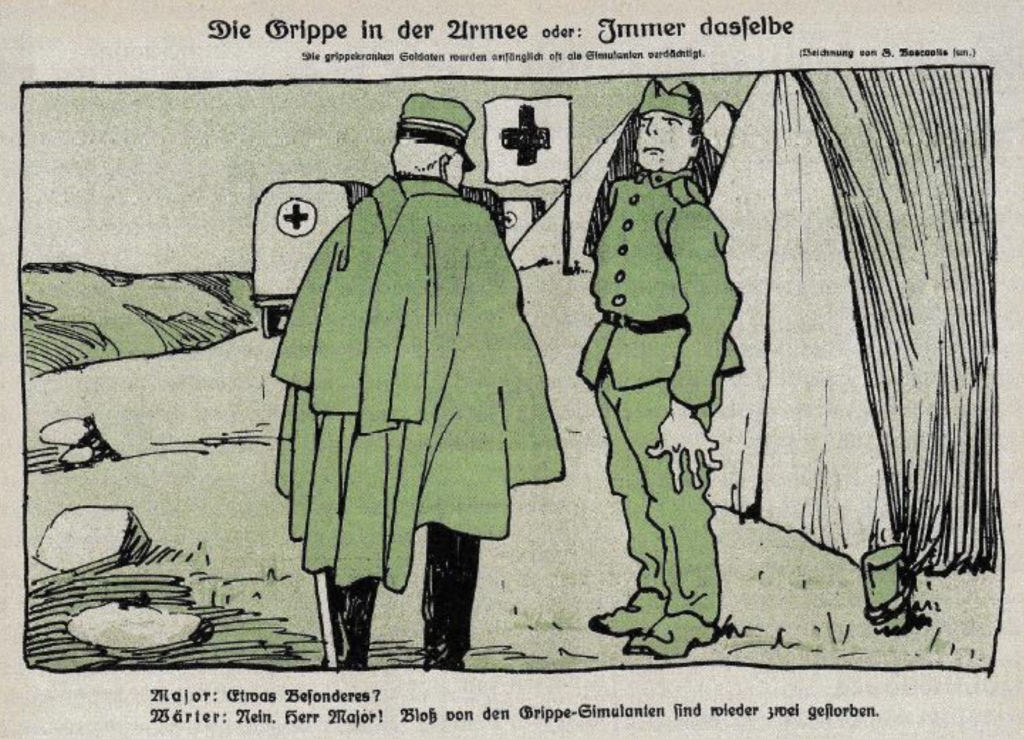

„Suppenküchen, Notspital und Landesstreik – Adliswil am Ende des 1. Weltkriegs“

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenDie Schweiz blieb vom Kriegsgeschehen 1914 bis 1918 zwar verschont. Dennoch litt die Bevölkerung sehr unter der Verknappung von Lebens- und Heizmitteln und unter den steigenden Preisen. Zusätzlich fehlten in vielen Familien wegen der Dienstpflicht im Grenzschutz das Einkommen des Mannes. Die Grippe-Pandemie erreichte im Sommer 1918 auch die Schweiz und damit Adliswil.

Übersichtsplan der Gemeinde Adliswil aus dem Jahr 1925

Von der Gemeindekanzlei zur modernen Stadtverwaltung

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenIm abgelaufenen Jahr hiess es Abschied nehmen von einer markanten Gebäudegruppe mitten in Adliswil: Die Liegenschaften Zürichstrasse 11, 13, und 15 wurden abgerissen, nachdem die darin untergebrachte Stadtverwaltung gleich gegenüber in das Gebäude Zürichstrasse 12, bis anhin im Besitz der Zürcher Kantonalbank, verlegt worden war. Auch der Brunnen aus dem Jahr 1899 ist verschwunden.

Vor 100 Jahren: Einweihung des Sihlaustegs der MSA

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenBlumenschmuck und wehende Fahnen vor dem Fabrikgebäude verkündeten am 22. September 1907 der Bevölkerung von Adliswil ein freudiges Ereignis, das zahlreiche Schaulustige anzog: Die Einweihung des neu erbauten Sihlaustegs. Eine historische Foto (abgebildet im „Seidenweber“-Buch von Jacques Ritz auf Seite 35) dokumentiert den besonderen Tag bis heute.

Was der Sihlthaler damals als „steinerne Brücke“ vorstellte, war in Tat und Wahrheit eine Eisenbetonbrücke – eine im Sihltal offenbar noch unbekannte Technik des Brückenbaus, die den Sihlausteg bis heute zu einer bemerkenswerten Pionierleistung macht.

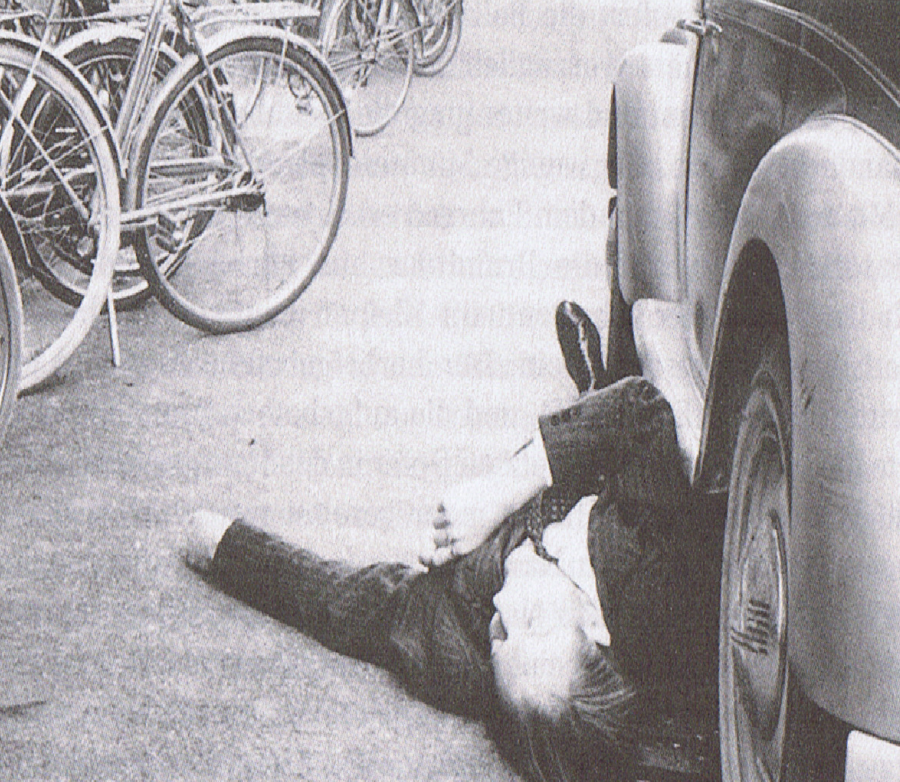

Vor 60 Jahren: Ein Doppelmord erschüttert Adliswil

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenAuch im Herbst 1947 beschäftigte der Wahlkampf für National- und Ständerat die Schweiz. Die Zeitungen waren gefüllt mit Wahlinseraten, wobei die Sozialdemokraten mit der Parole „Freiheit durch Sicherheit“ gleich zwei Begriffe für sich reklamierten, die bis heute nichts von ihrer Zugkraft verloren haben. In thematischer Hinsicht gab es immerhin Unterschiede zu heute, wie eine damals im Saal des Restaurants Krone durchgeführte Wahlveranstaltung zum Thema „Für und gegen das Frauenstimmrecht“ zeigt.

Wie wird man Regierungsrat? Alois Günthard - der erste Adliswiler im Zürcher Regierungsrat

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenMit Dr. Thomas Heiniger, Stadtpräsident von Adliswil, kandidiert ein Mitglied des Geschichtsvereins Adliswil für den Regierungsrat. Aus aktuellem Anlass deshalb ein Blick zurück, auf Alois Günthard, der als erster Adliswiler von 1963 bis 1976 im Zürcher Regierungsrat sass.

Als "waschechten Zürihegel" bezeichnete der Tages-Anzeiger Günthard in einem Porträt vor der Wahl, als gleichzeitig "schollenverbunden und weltoffen, traditionsverhaftet und zukunftsorientiert". Nicht weniger betont wurde seine tiefe Verwurzelung in Adliswil, wo das Geschlecht der Günthard (und Günthardt) seit Jahrhunderten ansässig war (und bis heute ist).

Zum 100. Geburtstag von Annie Rohner-Bühler und Rosie Bühler: Adliswil im Jahr 1907

Artikel im Browser lesen

Artikel im Browser lesenWie sah Adliswil aus, als die Zwillingsschwestern Annie Rohner-Bühler und Rosie Bühler geboren wurden? Weniger Einwohner, weniger Häuser, weniger Verkehr, weniger Lärm – richtig beschaulich also? Aus heutiger Sicht bestimmt, aber die damaligen Adliswiler und Adliswilerinnen sahen das vermutlich etwas anders, denn sie lebten in einer Zeit, in der Adliswil dank der florierenden Textilindustrie und dem allgemeinen technischen Fortschritt rasch wuchs.

info@geschichtsverein.ch aktualisiert am: 12.01.2025